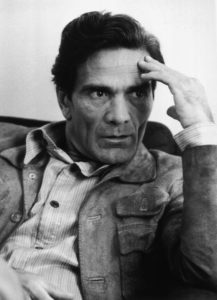

Quarant’anni fa moriva Pier Paolo Pasolini, barbaramente ucciso in circostanze mai definitivamente chiarite, nonostante anni di processi e la condanna di Pino Pelosi. Moriva un grande intellettuale, le cui posizioni ancora oggi fanno discutere e dividono. Questo contributo non vuole essere né uno dei tanti necrologi postumi tributati a Pasolini, né un’analisi complessiva che sarebbe impossibile. Pasolini è una figura complessa con alcune posizioni di grande acume e altre di ossessiva ricerca della polemica che non sono sempre condivisibili. C’è una riflessione però che ha grandissima attualità e che interroga la coscienza di classe ed il ruolo degli intellettuali, su cui Pasolini aveva individuato alcuni nodi dei processi profondi che stavano prendendo corpo nella società.

A quarant’anni della sua morte questo è certamente l’elemento più attuale di cui discutere, ossia il mutamento avvenuto a livello di massa con la “società dei consumi” e il ruolo delle forze comuniste e progressiste. Nel dopoguerra il processo di cambiamento nella condizione delle classi popolari, le conquiste dei diritti civili e sociali andavano pur sempre realizzandosi all’interno della società capitalistica. In questo senso anche se conquiste di massa, esse si limitavano ad essere una somma di conquiste individuali, che però non mutavano la caratteristica della soggezione ai rapporti capitalistici, ma spezzavano l’unità di classe e finivano paradossalmente per allontanare l’ipotesi dell’abbattimento della società capitalistica, riducendo le masse a somma di individui culturalmente “imborghesiti”. Scrive Pasolini: “Il risultato che in tal mondo eventualmente è raggiunto, è dunque una identificazione: cioè nel caso migliore, una democratizzazione in senso borghese […] la realizzazione dei propri diritti altro non fa che promuovere chi li ottiene al grado di borghese“. Si trattava ovviamente di un’analisi molto critica rispetto a quanto stava accadendo in quel momento. Basti pensare che quando Pasolini scrive sono gli anni delle grandi conquiste sociali nelle fabbriche, con aumenti salariali, riconoscimento delle rappresentanze sindacali, dei diritti dei lavoratori; in ambito studentesco con le riforme sull’istruzione che garantirono proprio quella “mobilità sociale” contro qui Pasolini si scaglia; il divorzio, l’aborto.

Ma a ben vedere l’idea stessa della “mobilità sociale” altro non è che questo: la possibilità individuale – anche di più individui, quindi anche di massa – di cambiare la propria natura di classe, in un sistema come quello borghese, che non è retto da caste immutabili, ma che al contrario concede pieni diritti civili a determinate condizioni di carattere economico. Tutto questo, dice giustamente Pasolini, ha poco a che fare con la costruzione di una società diversa, in quanto rappresenta un fenomeno che si svolge tutto all’interno degli stessi rapporti di produzione. Tutto questo rispondeva in fin dei conti alla nuova fase di sviluppo della società borghese, che richiedeva un diverso apporto ed una diversa partecipazione formale delle grandi masse, l’induzione di nuovi bisogni funzionali alle esigenze di un’economia di mercato sviluppata su larga scala. Pasolini individua due categorie, da una parte chi lotta “per i diritti civili in nome di un’identificazione finale tra sfruttatore e sfruttato“, dall’altra i comunisti che “invece lottano per i diritti civili in nome di un’alterità. Alterità (non semplice alternativa) che per sua stessa natura esclude ogni possibile assimilazione degli sfruttati con gli sfruttatori“. In questa analisi Pasolini accusava l’estrema sinistra e difendeva il PCI, non intuendo probabilmente come, contrariamente alle sue speranze – a differenza che nella base del PCI – i gruppi dirigenti di quel partito stavano proprio procedendo nella direzione che lui criticava. Cosa che Pasolini percepì in alcuni momenti, criticando il PCI di illudersi “che per esempio col referendum, si comincino a raccogliere le messi che essi hanno seminato“, non accorgendosi che ““la partecipazione” delle masse alle grandi decisioni storiche formali è in realtà voluta dal potere, il quale ha appunto bisogno di un consumo di massa e di una cultura di massa“. Una posizione che non portò mai fino alle giuste conseguenze di critica alla linea politica del PCI e specialmente alla sua organizzazione giovanile, nei confronti della quale al contrario nutriva – malriposte – speranze. Speranze che, in seguito, ripose persino nei radicali.

L’insieme congiunto delle necessità del mondo produttivo nella fase della produzione di massa e l’enorme capacità che si sviluppa sul lato sovrastrutturale (media, cultura) finisce per imporre a livello di massa l’idea che da un lato esista solo un livello di emancipazione individuale – quella borghese per l’appunto – e dall’altro che, in parte, tale emancipazione sia raggiungibile attraverso il riconoscimento dei diritti civili. Ma poiché questi diritti, pur riconosciuti formalmente, non alterano i rapporti di produzione e la divisione fra sfruttatori e sfruttati, il risultato finale è che tra i proletari “si sono depositati quei valori della società capitalistica del consumo” che finiscono per trasformarli culturalmente in piccolo-borghesi “impotenti a realizzare quei valori nella pratica“. Il mutamento che accade a livello sovrastrutturale, nella società, nella cultura popolare non deve essere sottovalutato – come purtroppo spesso accaduto – poiché, come diceva Marx, sono proprio queste forme “che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e combatterlo“.

La polemica di Pasolini fu vista – anche probabilmente per alcuni errori nel porla – come un semplice rimpianto dell’”Italietta”, ossia del mondo contadino arretrato. Così, ad esempio, il direttore dell’Unità, Ferrara – padre di Giuliano Ferrara, allora giovane iscritto al FGCI (pensate che roba!) – rispose a Pasolini. Le posizioni di Pasolini– basti pensare ai discorsi sulla religione – davano in parte questa impressione, che però egli respinse categoricamente: “Io non rimpiango l’Italietta: rimpiango l’immenso universo contadino e operaio prima dello Sviluppo: universo transnazionale nella cultura, internazionale nella scelta marxista“. Gramsci ragionò molto sulla cultura popolare come elemento di base nella concezione che di sé stesse hanno le classi subalterne, come elemento – sebbene arretrato culturalmente – unificante in termine di classe e di coscienza, puntando a valorizzare questi aspetti come prima – incompleta – forma di elaborazione autonoma delle classi subalterne, punto di partenza per mettere in discussione l’egemonia delle classi dominanti. Allora, forse Pasolini non aveva tutti i torti nel sostenere che la cultura di massa, legata strutturalmente al consumo di massa, spazzando via queste forme autonome di cultura popolare e creando una indistinta massa interclassista, in fin dei conti non portava, sotto il profilo culturale, ad un avanzamento di coscienza, ma si risolveva in un nuovo e più articolato strumento di dominio ideologico delle classi dominanti sulle masse. Il risultato finale di tutto questo era anche la “spoliticizzazione dell’Italia” da lui “prevista”, come punta politica più avanzata nello spezzare l’unità delle classi subalterne, la loro stessa coscienza di classe e dunque ogni rivendicazione politica autonoma.

La chiusura finale sul ruolo dell’intellettuale allora ha particolare valore: “tanto più un intellettuale progressista è fanaticamente convinto della bontà del proprio contributo alla realizzazione dei diritti civili, tanto più in sostanza, egli accetta la funzione socialdemocratica che il potere gli impone abrogando, attraverso la realizzazione falsificata e totalizzante dei diritti civili, ogni reale alterità“. In questo senso, scrive Pasolini, gli intellettuali di sinistra che appartengono a questa categoria, come oggi ne vediamo molti, finiscono per diventare i “chierici” del potere, intendendo con questo, ovviamente, il potere reale, economico, ossia gli interessi del capitale. Il limite più grande di Pasolini? L’essere rimasto un intellettuale tradizionale in un’epoca in cui l’intellettuale di cui le classi subalterne hanno bisogno è caratterizzato dalla sua “organicità”. Per quanto egli parlasse di quel mondo contadino e proletario, ne rimase estraneo, come è estraneo un visitatore di uno zoo dal mondo che vede dietro staccionate e vetrine. E questo è forse l’errore di gran parte di una generazione di intellettuali comunisti e della visione stessa che il PCI ebbe del rapporto con gli intellettuali. L’idea della “solitudine” dell’intellettuale, dell’impotenza nel mutare gli avvenimenti storici, della separatezza tra intellettuale e masse, può essere solo superata con quel nesso organico di cui Gramsci parla nei suoi Quaderni. Solo così si costituisce quel rapporto di sentire e comprendere e viceversa, che spezza ogni separazione e dà alle classi subalterne coscienza del proprio ruolo nella società e nella storia.