Di Lorenzo A. Angelaccio

Ho sempre avuto un rapporto ambivalente nei confronti del Futurismo. Se da un lato ne ho sempre apprezzato lo spirito innovatore, nonché un’estetica gagliarda e colorata, dal forte impatto visivo, dall’altro sono sempre rimasto abbastanza freddo verso le sue istanze più spiccatamente avanguardistiche, sconfinanti spesso nel più puro astrattismo e nel “non senso” (e le parole in libertà, in un certo senso, possono essere una rappresentanza di ciò).

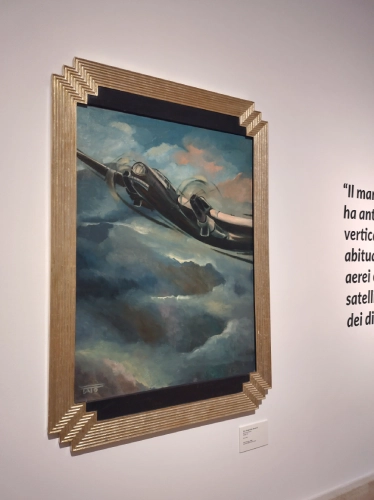

Tuttavia, la mostra Il tempo del Futurismo, allestita in questi mesi presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e prorogata fino al 28 aprile, pensata per celebrare l’80° anniversario dalla scomparsa di Filippo Tommaso Marinetti, mi ha definitivamente riconciliato con questo movimento. O comunque, mi ha tolto quel retrogusto un po’ amaro che percepivo ogni qual volta mi ritrovavo a pensare al Futurismo. La mostra offre una panoramica completa sul movimento, con l’esposizione sia delle opere più celebri, sia di artisti magari meno noti, oltre che una selezione di veicoli a motore e perfino di un idrovolante, che spadroneggia in tutta la sua maestosità nella sala dedicata all’aeropittura.

Quest’ultima è forse la sezione che mi ha più appassionato. Vedere dal vivo questa tipologia di opere che, fino a quel momento, avevo potuto vedere solo sui libri o dietro uno schermo, è stato di un impatto non indifferente, soprattutto pensando ai mezzi con i quali sono stati realizzati. Mi immagino questi giovani aviatori, che sui loro velivoli instabili e insicuri, ma straordinariamente potenti, schizzano dei bozzetti preparatori per le loro tele, o scattano (forse?) rudimentali fotografie per fissare quei particolari punti prospettici. O, meglio ancora, che li fissano direttamente nella loro memoria, per poi trasferirli sulla tela sotto forma di linee e colori. E il risultato è a dir poco straordinario, con questi scorci che, dall’alto, non solo immortalano la realtà, ma la trasfigurano al tempo stesso in base al particolare effetto visivo che si vuole conferire, senza però sfociare, per questo, nell’arbitrarietà e nella pura astrazione. Anzi, personalmente credo che il Futurismo raggiunga i suoi risultati migliori (o comunque, per me, maggiormente apprezzabili) proprio quando il contatto con la realtà, pur magari sottile, non viene mai meno.

Da profano della materia, senza alcuna preparazione specifica in tal senso, avrò sicuramente scritto un sacco di sciocchezze, che i cultori della materia spero mi perdoneranno. Ma il bello dell’arte, per me, è sempre stato il suo valore universale, e la possibilità che ognuno possa venir colpito da essa in modo del tutto personale e unico. Anche senza una preparazione tecnica specifica. E il fatto che esistano persone che ritengono, o fanno in modo, che l’arte sia appannaggio solo di una minoranza di privilegiati, astraendola da una fruizione quanto più condivisa e popolare (che è ciò che è sempre avvenuto almeno fin dai tempi delle chiese medievali, dove il popolo ogni domenica era invitato alla contemplazione dell’arte sacra), credo che sia quanto di più classista e disgustoso ci possa essere. Cosa che, sono sicuro, i futuristi avrebbero combattuto a suon di schiaffi e pugni ben assestati.